博物馆里的中国:传承中华文明,思政铸魂育人

博物馆是传承人类文明的重要场所,也是思政教育的“大学校”。习近平总书记强调:“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。” 教育部等8部门联合推进 “大思政课”建设,也将博物馆资源纳入国民教育体系。国家文物局与教育部多次联合发布通知,要求纪念馆、博物馆与学校“结对子”,利用革命文物资源打造“纪念馆里的思政课”“行走的思政课”,推动革命文物与大中小学思政教育一体化。

中经世林 - 大思政VR教育资源平台“博物馆里的中国”模块,精心挑选了80余家国家一级博物馆和60余家地方特色博物馆,借助数字化技术的力量,让文物“活”起来,使博物馆成为了思政教育的生动课堂。在这里,学生们不仅能触摸到历史的脉络,感知到文化的韵味,更能从中汲取精神的力量,坚定文化自信,成长为有理想、有担当的新时代青年。

文明溯源:解码中华文明基因图谱

当我们在历史的长河中回望,“我们从哪里来”的追问始终回荡在文明的上空。博物馆作为时光的容器,以沉默的文物诉说着中华文明从洪荒走向辉煌的足迹。从新石器时代的稻作曙光到近现代的民族觉醒,这些凝固的时空坐标为我们拼接出一幅关于起源、传承与变革的壮丽图景。

河姆渡遗址博物馆:稻作文明的曙光

浙江宁波的河姆渡遗址展示了七千年前长江流域先民的智慧。干栏式建筑的残骸、碳化的稻谷、精美的骨耜,这些遗存见证了稻作文明的起源,为后世五千年农耕文明奠定基石。

殷墟博物馆:青铜时代的天问

河南安阳的甲骨文将我们带入商代的精神世界。刻在龟甲上的“日食”记录、司母戊鼎上狰狞的饕餮纹,既是技术的奇迹,更是早期国家权力的象征,体现了中华文明“天人合一”的思想萌芽。

陕西历史博物馆:帝国秩序的塑造者

秦俑坑中排列的陶俑诠释了“书同文、车同轨”的帝国意志。汉代漆器上的云气纹、丝绸之路传来的琉璃器,则在青铜文明的余晖中勾勒出开放的轮廓,展现了汉唐气象的辉煌。

三星堆博物馆:古蜀文明的密码

广汉平原上青铜面具的纵目凝视,穿透三千年的迷雾。当金沙遗址的太阳神鸟金箔在泥土中重见天日,古蜀先民对太阳的崇拜与中原的“天命”观念在时光深处共鸣。这些神秘的青铜器见证了多元一体的中华文明在不同地域文化的碰撞中铸就。

敦煌研究院:丝路文明的交响

莫高窟的飞天在石壁上舞动千年,希腊写实主义的线条与印度佛教的禅意在敦煌壁画中奇妙交融。藏经洞封存的经卷里,不仅有玄奘西行的脚印,更有回鹘文、吐蕃文文书诉说的多元共生。这座沙漠中的艺术圣殿,正是中华文明开放包容精神的永恒象征。

中国国家博物馆:近代觉醒的呐喊

当圆明园的石柱在鸦片战争的硝烟中崩裂,古老的文明遭遇前所未有的危机。从虎门销烟的青烟到南湖红船的灯影,国家博物馆的展厅成为民族精神的熔炉。甲午海战的锈蚀炮弹与“五四”运动的激昂传单共同诉说:文明的延续从来需要在变革中寻找新生。

文化多样:讲述区域文化独特故事

中华文明如同一幅绚丽的织锦,每一片经纬都编织着地域文化的独特色彩。从西北荒漠的坎儿井到东南水乡的评弹,从雪域高原的经幡到齐鲁大地的风筝,这些地方特色博物馆如同散落的明珠,映照出多元共生的文明图景。

吐鲁番博物馆:坎儿井与古丝路的生命密码

在新疆吐鲁番的灼灼热浪中,坎儿井暗渠如同大地的静脉,将天山雪水输送到绿洲。这一延续2100年的水利工程奇迹,竖井、暗渠、明渠与涝坝构成的水利系统,不仅滋养了葡萄与哈密瓜,更孕育出《十二木卡姆》的悠扬旋律。

福建土楼博物馆:石头记里的家族史

永定承启楼的圆形外墙记录着客家先民“背井离乡”的迁徙史诗。古老的族谱、八仙桌与冬瓜灯,诉说着“聚族而居”的家族观念。独特的土楼建筑展现了客家文化中对家族、伦理与自然的深刻理解,这不仅是防御外敌的堡垒,更是血缘纽带的空间化表达。

苏州评弹博物馆:水巷里的丝竹余韵

苏州评弹博物馆内陈列的三弦、琵琶与折扇,勾勒出“小热昏”艺人在茶楼说书的剪影。评弹艺人以苏州方言吟唱《珍珠塔》,展现了江南水乡的生活方式。

潍坊世界风筝博物馆:天空中的民间史诗

潍坊世界风筝博物馆穹顶悬挂的巨型龙头蜈蚣风筝,以竹篾与宣纸构建出流动的雕塑。这座博物馆以风筝为纽带,连接了传统技艺与现代生活,展现了齐鲁大地的文化创造力。

云南民族博物馆:多彩的高原风情

从彝族的火把节到傣族的泼水节,从纳西族的东巴文到白族的扎染技艺,这座博物馆如展现了云南26个民族的文化,这里不仅是云南的文化名片,更是中华民族多元一体的生动体现。

青海藏文化博物院:雪域高原的文明印记

青海藏文化博物院以独特的视角展现了藏族文化的深厚底蕴。藏医的古籍、藏药的标本、唐卡的绘制与转经筒的流转,展现了藏族人民的智慧与信仰。

澳门艺术博物馆:中西文化的交融之地

澳门艺术博物馆以独特的展品讲述着中西文化交融的故事。妈祖阁的香火、圣保禄教堂的残壁、渔家女的渔网与葡萄牙瓷砖画,展现了中华文明开放包容的精神。

“博物馆里的中国”以“文明溯源”回应“我们从哪里来”的追问,以“文化多样”诠释“我们是谁”的认同,这种双重视野的融合,构建了从“历史自信”到“文化自信”的完整体系,是新时代思政教育的最佳诠释——让历史成为信仰的基石,让文化塑造未来的方向。

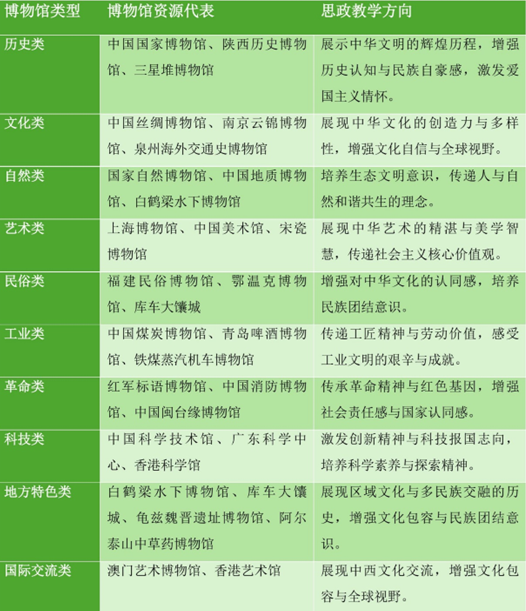

思政教学案例示意

“博物馆里的中国”资源涵盖多领域,可增强历史认知、文化自信与全球视野,培养生态文明意识、民族团结与社会责任感,激发创新精神与科技报国志向,为思政教学提供丰富素材。

博物馆里蕴藏着中国的过去、现在与未来。当VR技术让思政课跨越时空的界限,当每一件文物都成为触动人心的“老师”,我们坚信:只有看见历史,才能读懂中国;只有走进文明,才能坚定信仰。