江桥抗战:打响中国武装抗日的第一枪

引 言

1931 年 9 月 18 日,日本关东军炸毁南满铁路柳条湖段,制造了震惊中外的九一八事变,随后迅速侵占中国东北地区。在民族危亡之际,1931 年 11 月 4 日,江桥抗战爆发,中国守军在黑龙江省代理主席马占山的指挥下,奋起抵抗日本侵略者,打响了抗日战争第一枪,揭开了中华民族十四年抗日战争暨世界反法西斯战争的序幕。

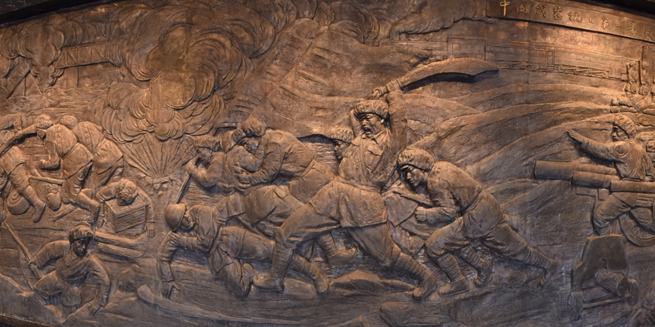

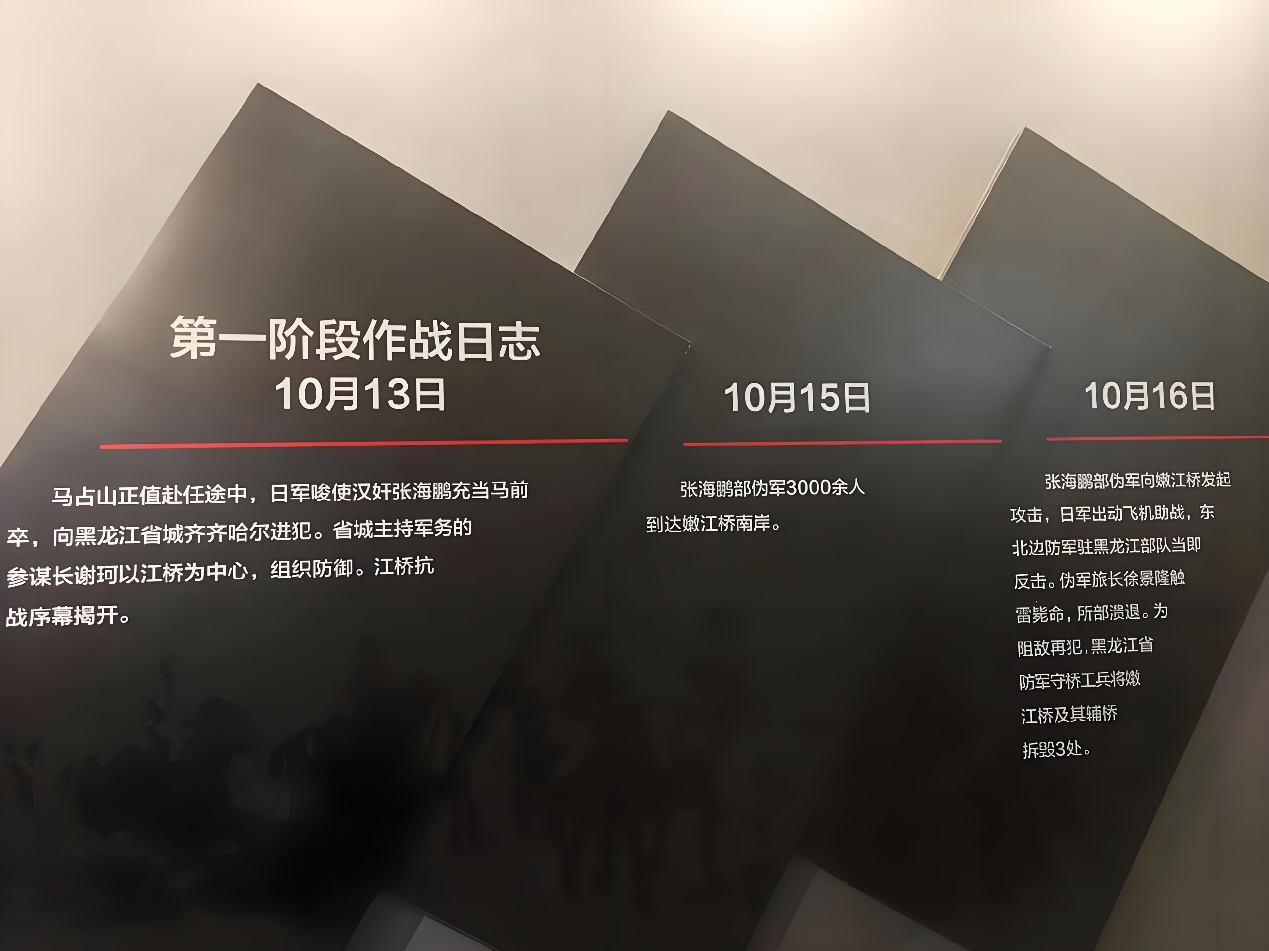

战役经过:16天的血火鏖战

1931 年 11 月 4 日拂晓,日军嫩江支队在飞机、重炮和装甲车掩护下,向江桥守军阵地发起猛攻,江桥抗战正式爆发。

江桥初战:迎头痛击

战斗首日,日军以 500 名步兵为先锋,在炮火掩护下强行渡江。守军依托临时构筑的工事,采取 “半渡而击” 战术,待敌军接近时突然开火。据参战老兵回忆,当时阵地上 “步枪声、机枪声、爆炸声震耳欲聋”,日军第一波攻势便死伤惨重。更令人振奋的是,中国军队用步枪击落日军首架侵华战机,这一战绩极大鼓舞了士气。经三天激战,日军伤亡达 760 余人,被迫暂时后撤。

三间房拉锯:寸土必争

11 月 7 日起,日军调集第二师团等精锐部队,总兵力增至 1.2 万人,发起新一轮进攻。中国守军退守三间房阵地,在无制空权、无重武器的劣势下,与日军展开惨烈拉锯战。阵地多次易手,守军士兵与敌人反复肉搏,有的连队整建制牺牲在战壕里。据日方战报记载,11 月 14 日的战斗中,中国军队 “虽弹药将尽,仍持白刃突击”,其悍不畏死的战斗精神令日军震惊。

战略转移:虽败犹荣

面对日军压倒性的火力优势和持续增兵,中国守军因伤亡过重、后援不继,被迫于 11 月 19 日撤离齐齐哈尔。这场战役中,中国军队以伤亡 2000 余人的代价,毙伤日伪军 6000 余人,沉重打击了日军的嚣张气焰,也打破了 “日军不可战胜” 的神话。

江桥抗战遗址

历史意义:点燃全民族抗战的烽火

江桥之战的历史价值,随着时间推移愈发彰显。它不仅是军事层面的首次胜利,更在精神、政治和国际层面产生了深远影响:

精神旗帜:点燃全民抗战热情

战斗消息传来,举国振奋。上海《申报》《大公报》等媒体连日头版报道,海外华侨发起募捐支持马占山,青年学生纷纷投笔从戎。中共满洲省委组织 “抗日援马团”,工人、农民自发为前线运送物资。这场战斗,让全国民众看到了抵抗的希望,点燃了全民族抗战的精神火种。

国际影响:揭露日军侵略本质

江桥之战引起国际社会广泛关注。苏联《真理报》连续 63 篇报道,国际联盟调查团派员实地考察。日军的侵略行径在国际舆论中遭到谴责,其所谓 “满洲独立” 的谎言不攻自破。这场战斗,成为中国在国际舞台揭露日本侵略本质的重要契机。

历史定位:抗战起点的确认

从官方到学术界,江桥之战作为 “中国抗日战争第一枪” 的历史地位得到充分确认。2021 年 “江桥抗战 90 周年纪念会” 明确指出,江桥之战是“九一八事变后中国有组织、具规模的武装抗日第一枪”,被正式载入《中国抗日战争史》。

精神长存:英雄浩气贯长虹

江桥之战不仅留下了辉煌的战绩,更铸就了不朽的精神丰碑。马占山在战斗中亲临前线,甚至将私产银元熔铸为子弹;卫队团团长徐宝珍率部炸毁桥梁,迟滞敌军进攻;无数普通士兵用血肉之躯筑起防线,直至流尽最后一滴血。这些英雄事迹,成为中华民族不屈精神的生动写照。

如今,江桥抗战纪念馆、遗址园已成为全国爱国主义教育示范基地。每年都有大量民众前来瞻仰,缅怀先烈。正如纪念馆前的纪念碑所刻:“英雄浩气存天地,江桥丰碑励后人。” 江桥之战的精神遗产,始终激励着中华儿女为实现民族复兴而不懈奋斗。

2025 年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年,江桥之战作为这段历史的开篇,提醒我们:唯有团结自强,方能抵御外侮;唯有铭记历史,才能开创未来。